Sabine Blanc - Articles

journaliste web

Journaliste sur les Internets de Lagazette.fr

Passée par Owni.fr et la PQR. Spécialisée sur le numérique, la sécurité et les LEGO ; applications web de datajournalisme et infographies ; editing ; community management.

Despentes, (dé)connectée, forcément (dé)connectée

[Ceci est une analyse à l’emporte-pièce qui n’a d’autre prétention que d’être une analyse à l’emporte-pièce, essentiellement basée sur des impressions de lecture et des pomme F « Internet » dans les e-pub de King Kong Théorie et de la trilogie Vernon Subutex.]

Ce serait un beau sujet de mémoire de littérature moderne : Internet dans l’œuvre de Virginie Despentes, et plus largement, le numérique. Je lis trop peu de livres contemporains pour affirmer que l’écrivaine est l’un·e de ceux·celles qui intègrent le plus ces technologies dans son œuvre. Elle les intègre beaucoup, c’est certain, de façon naturelle, et avec une finesse dans la compréhension des enjeux dont ferait bien de s’inspirer Alain Finkielkraut.

Le temps des études étant largement dépassé pour moi, et à défaut d’une interview dont nous avons longtemps rêvé avec Alexandre Léchenet pour feu Nichons-nous dans l’Internet, voici en vrac quelques notes sur le sujet.

J’ai employé à dessein le terme « écrivaine » et pas « romancière », plus restrictif, écrivaine féministe pour être plus exacte. Internet et son cousin dégénéré le Minitel jouent en effet un rôle clé sur un point controversé de sa pensée féministe : la prostitution comme choix de métier rationnel et respectable, tout autant voire plus que caissière de supermarché ou femme de ménage, broyée par et pour le système capitaliste.

Elle les voit comme un outil d’empowerment féministe, c’est écrit avec la plus grande clarté dans son essai King Kong théorie. Au passage, elle souligne le moteur qu’est le sexe dans le développement des communications électroniques (coucou Xavier Niel et Marc Dorcel) :

« En 1991, l’idée de me prostituer m’est venue par le Minitel. Tous les outils de communication modernes servent d’abord au commerce du sexe. Le Minitel, cet avant-goût du net, a permis à toute une génération de filles de se prostituer occasionnellement dans des conditions assez idéales d’anonymat, de choix du client, de discussions de prix, d’autonomie. Ceux qui cherchaient à payer pour du sexe et celles qui voulaient en vendre pouvaient se contacter facilement, se mettre d’accord sur les modalités. Les hôtels payables par carte bleue achevaient de rendre le deal facile à conclure : les chambres étaient cleans, à prix modérés, et on ne croisait personne à l’entrée. »

La suite renvoie à des débats très actuels sur la régulation des contenus :

« Le premier boulot que j’ai fait sur Minitel, en 89, consistait justement à surveiller un serveur, j’étais payée pour déconnecter tous les intervenants tenant un discours raciste ou antisémite, mais aussi les pédophiles, et enfin les prostituées. On s’assurait que cet outil ne serve pas aux femmes qui voulaient disposer librement de leur corps pour en tirer de l’argent, ni aux hommes qui pouvaient payer et désiraient demander clairement ce qu’ils cherchaient, sans passer par la case baratin pour l’obtenir. Car la prostitution ne doit pas se banaliser, ni s’exercer dans des conditions confortables. »

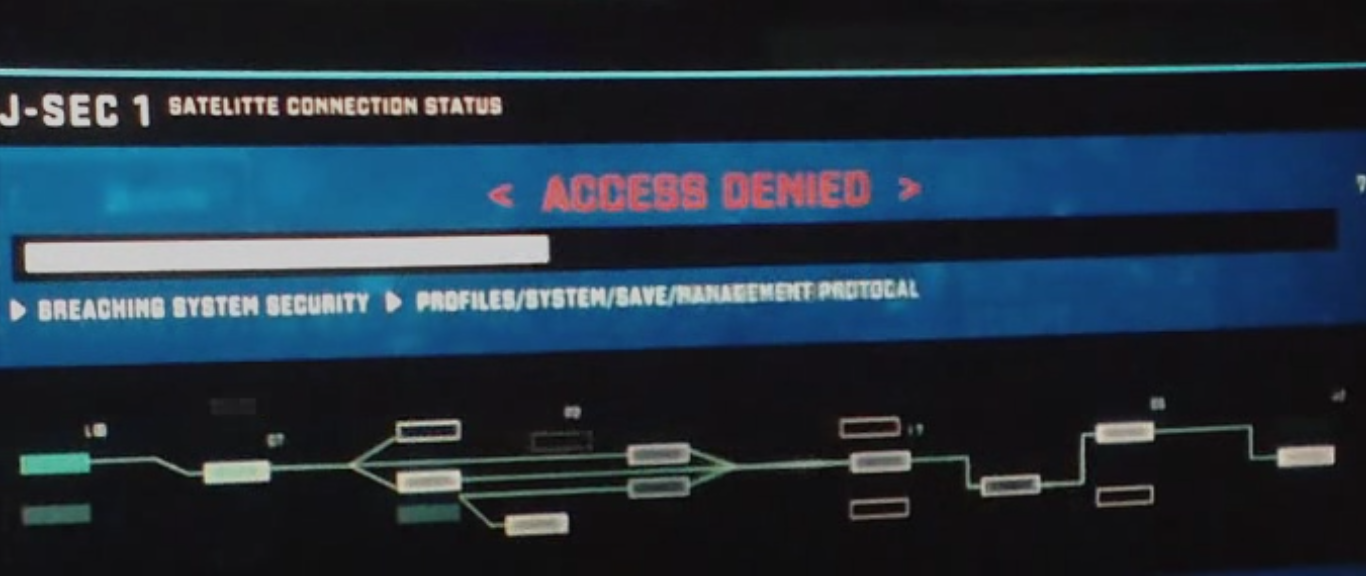

La trilogie Vernon Subutex aborde tous les enjeux majeurs d’Internet. Il sous-tend la trame de l’œuvre, sert son intrigue, porte son propos politique. S’informer, communiquer, consommer, gagner sa vie, aimer, baiser, stalker, tuer… tout y passe. Logique, pour une œuvre souvent décrite comme une fresque sur notre époque.

Le droit à la connexion

Dès la page 1, la connexion à Internet est placée au rang de bien de base :

« Il n’y a rien manger dans ses placards. Mais il a conservé son abonnement à Internet. Le prélèvement se fait le jour où tombe l’allocation logement. Depuis quelques mois, elle est versée directement au propriétaire, mais c’est quand même passé jusque-là. Pourvu que ça dure. »

La page aurait pu être citée dans les débats sur la loi Lemaire. L’ancienne secrétaire d’Etat au Numérique n’a d’ailleurs pas manqué de pointer :

Lecture du dimanche soir : Vernon Subutex 3 -

Du #Despentes vertigineux

(et internet en filigrane, comme dans 1 et 2) pic.twitter.com/7rtovUEDYC— Axelle Lemaire (@axellelemaire) August 5, 2017

La crise de l’industrie musicale

Le parcours du héros, ancien disquaire qui a dû fermer boutique, est emblématique de la crise de l’industrie du disque issue de l’arrivée d’Internet. C’est résumé de façon sanglante, avec un penchant user-centric :

« Vernon était pourtant bien placé pour saisir l’importance du tsunami Napster, mais jamais il n’avait imaginé que le navire s’enfoncerait d’une seule pièce.

D’aucuns prétendent que c’était karmique, l’industrie avait connu une telle embellie avec l’opération CD - revendre à tous les clients l’ensemble de leur discographie, sur un support qui revenait moins cher à fabriquer et se vendait le double en magasin… sans qu’aucun amateur de musique n’y trouve son compte, on n’avait jamais vu personne se plaindre du format vinyle. La faille, dans cette théorie du karma, c’est que ça se saurait depuis le temps, si se comporter comme un enculé était sanctionné par l’Histoire. »

La Bérézina commerciale en phase finale, c’est sur eBay que Vernon Subutex vend ses derniers vinyles, affiches, tee-shirts…

Un peu plus loin, la démocratisation de la diffusion de la musique en ligne est évoquée, le passage de la rareté à l’abondance :

« Il n’en pouvait plus de toutes ces nouveautés, ça n’arrêtait jamais, pour suivre il eût fallu se mettre sous perfusion sur la Toile et ingérer de nouveaux sons, sans temps de repos. »

Quant à la Hadopi, elle est expédiée en une phrase lapidaire :

« Ils ont reçu un courrier Hadopi prévenant qu’il devait arrêter de télécharger, il l’a foutu à la poubelle, sans un mot. »

La déconnexion

Plus que la connexion, c’est bien la déconnexion le thème central de l’œuvre. Les « convergences » se déroule dans des lieux où la connexion est interdite. Ainsi en a décidé la Hyène, personnage récurrent dans les textes de Despentes.

De son métier, la hyène est pourrisseuse de réputation et en sait long sur la façon dont Internet peut être utilisée à mauvais escient :

« Et la Hyène avait vite capté qu’il y avait de l’argent à se faire, mais que dire du bien ne serait pas le plus lucratif.

« Elle avait racheté un répertoire de fausses identités à un ancien collègue, qui en avait soupé de passer son temps à laisser des commentaires débiles sur des sujets débiles. Elle avait récupéré une cinquantaine de pseudos – pour être crédibles, il faut que les messages soient signés par des internautes inscrits depuis longtemps sur un serveur, et qui ont des Facebook, un compte Twitter. Qui paraissent exister, si on se donne la peine de les chercher sur Google. Pour le reste, c’est une question de ne pas avoir peur de changer d’adresse IP, et réussir à garder le fil de qui dit quoi sur quel ton d’un commentaire à l’autre. […]

Elle pourrit, à la demande, tel artiste, tel projet de loi, tel film ou tel groupe électro. À elle seule, en quatre jours, elle débarque comme une armée. Elle a notoirement épaissi son cahier de fausses identités, et sans se vanter, sa connerie est virale. Elle te pourrit la toile en quarante-huit heures : sur la place de Paris, à sa connaissance, personne n’a son efficacité. Ensuite, ça roule tout seul – les journalistes regardent Twitter et les commentaires, et se sentent obligés de tenir compte des conneries qu’ils y trouvent. »

Pour la Hyène, Internet = danger, alors le meilleur moyen d’avoir la paix, c’est de se couper du réseau :

« Et on ne peut pas dire que la Hyène plaisante avec la clandestinité. Elle a posé un veto strict sur toute tentative de communication par Internet, comme sur l’idée d’ouvrir un blog et d’échanger des messages via les commentaires.

D’après elle, seuls les enfants de chœur, les perdreaux de l’année, les candides et les imbéciles imaginent qu’on peut échanger des messages sans être repérables. Sélim avait imaginé passer par le darknet et s’était fait recevoir « et t’expliqueras comment que t’as Tor sur ton ordinateur, le jour de la perquisition ? Déjà, Linux, ils se disent que tu caches quelque chose… Laisse-la vivre, la petite. Elle est bien. Arrête de t’inquiéter ».

Ça a surpris Vernon que la Hyène décide de vivre avec eux. C’était son idée de se passer de toute connexion Internet, d’interdire téléphone, portable – tout matériel traçable. Personne n’avait réalisé l’importance que ça prendrait. »

Plus loin, Despentes fait dire à un autre personnage, Max :

« Les jeunes, Internet, ils vont être surpris de comment ça va leur claquer à la gueule – ils n’ont toujours pas compris qu’on voit ce que tu fais, il suffit de s’intéresser à ton cas. »

Société de la surveillance, de la suspicion généralisée, anonymat, traces, (impossible) furtivité, autant de thèmes qui font échos aux marottes d’Alain Damasio. Une vision extrêmement pessimiste d’Internet, cloué au pilori à la fin du roman :

« Peu adaptables, techniquement retardés, les Européens étaient dépendants d’Internet – une intelligence globale rudimentaire, qui les connectait. »

Les errances fraternelles de La Horde du Contrevent ne sont pas loin, avec un penchant pour le low tech (aka frugalité technique), assimilée à la possibilité d’une forme de liberté :

« Les adeptes des convergences profitèrent de la confusion consécutive à l’arrêt définitif de l’usage des énergies électriques : accoutumés à vivre dans l’obscurité, à se déplacer pour éviter les hivers rigoureux, à s’orienter aux étoiles et à communiquer de façon rudimentaire, ils étaient avantagés. »

Formes classiques d’écriture

Curieusement, Virginie Despentes ne s’est guère aventurée dans des formes numériques d’écriture. Elle a juste tenu un blog de 2004 à 2005, mis à jour quotidiennement, fermé suite à un piratage. À l’époque, elle est revenue en détail dans une interview sur cette expérience, affirmant notamment :

« Je pense que les futurs auteurs importants viendront du blog, assurément. »

Sans surprise, elle déclarait :

« Mais au web je suis addict depuis que j’ai le haut débit. Et ça va en s’aggravant chaque année. »

Comme toute addiction, elle a une toxicité, que Virginie Despentes semble juger élevée de nos jours.

Forcément, Xavier de la Porte a consacré une chronique sur le sujet.

Les journalistes et le déni de management

Flickr cc by nd sa Dave Shea

Pour certain·e·s journalistes, la formation qu’ont reçue tous les chefs de rubrique de Contexte relève de l’hérésie, voire de l’insulte : le management.

Une hérésie car, dans leur esprit et peut-être dans l’imaginaire du grand public en général, le journalisme n’est pas un métier comme les autres. Il serait plus proche d’une forme d’art, quelque chose qui ne s’apprend pas, un sacerdoce que l’on embrasse parce qu’on a “la vocation”. Et si l’on a “la vocation”, c’est que l’on est soi-même un peu à part, une “forte personnalité” comme on dit, sous-entendu forcément ingérable. Les rédactions ne seraient ainsi pas des entreprises comme les autres, rendant inutile les codes du management.

Ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain

Il suffit pourtant de voir la souffrance des rédactions plongées dans le marasme pour constater qu’en bonne partie, les entreprises de médias sont des entreprises comme les autres. Certes avec leurs spécificités mais pas de là à jeter le bébé avec l’eau du bain. Elles naissent, se développent, ont des hauts, des bas, meurent parfois.La capacité de l’encadrement à mener ses troupes, y compris – surtout – dans les périodes de crise, y est tout aussi importante que dans une boite qui vend des chaussures.

Le management renvoie à la notion de productivité, des considérations bassement mercantiles et vulgaires dans le monde supposé éthéré du journalisme. Le concept passe d’autant plus mal que la crise des médias confronte brutalement cet imaginaire, cette aspiration à se détacher des chiffres, à la réalité des lignes de comptabilité dans ce qu’elles ont de plus désagréable, quand la marge pour les actionnaires est l’unique horizon, en dehors de toute considération éditoriale.

Il y a bien sûr quelque chose de désagréable à s’entendre dire que les mêmes règles peuvent servir dans une boite qui vend des chaussures et une “noble” rédaction.

Il faudrait peut-être parfois faire preuve d’un peu d’humilité et écouter ce que l’on a à tirer du management.

Communiquer, communiquer et encore communiquer

Ecouter, communiquer, justement, voilà une des règles de base du management, cela peut sembler trivial, mais les cordonniers sont parfois les plus mal chaussés et l’information ne circule pas forcément de façon très fluide dans les rédactions. Pris dans le rythme de la publication, on ne prend pas forcément le temps de se poser tranquillement de façon régulière pour laisser la parole à ses collègues sur leur environnement de travail. Ce, alors que certaines rédactions sont frappées de réunionite aiguë, que seule la possession d’un smartphone rend un peu plus supportable.

Autre point clé, (se) fixer des objectifs clairs, avec un échéancier, plutôt que le flou artistique, au prétexte qu’on ne peut pas fixer des objectifs vu la particularité du métier. À ce compte-là, il serait impossible de mesurer les progrès effectués. Pourtant, quel·le jeune journaliste n’a pas constaté que des facettes de son métier qui lui paraissaient difficiles, avec le temps, ont été intégrées : rédiger rapidement un article, étoffer son carnet d’adresse, avoir des infos exclusives, des angles plus affinés, une écriture plus fluide, se taper vingt galettes des rois en janvier...

Bien entendu, cela ne se mesure pas avec la finesse chirurgicale qu’un nombre de paires de chaussures vendues, mais c’est une base d’échange. Ainsi en débarquant à Contexte, fraîche comme un poulpe échoué sur une plage en août après un congé mat’, j’ai été bien contente d’avoir une feuille de route avec des items à cocher grosso modo sur une période donnée, et qui évolue bien sûr avec les mois.

Amour sacré du tableur

De même, l’anticipation est essentielle pour atténuer les inévitables coups de bourre et leurs conséquences : fatigue indue qui retombe sur un.e collègue - ah mince, j’ai déjà organisé mes vacances, tu seras tout seul cette semaine -, trous éditoriaux parce qu’on ne peut pas courir partout, etc. Et là, sauf à avoir une mémoire d’acier, rien ne vaut une bonne tripotée de tableurs partagés.

Bien mener une équipe, c’est aussi, à mon sens, celui-celle qui sait dire “j’ai merdé, je me suis trompé·e” ou tout simplement “je ne sais pas”. C’est désagréable pour un·e “chef·fe”, a fortiori dans un métier où l’on aime, peut-être encore plus que dans d’autres, avoir raison. C’est pourtant essentiel pour rester sur une relation saine et progresser, plutôt que de jouer au·à la cheffaillon·ne buté·e et pseudo-omniscient·e.

A contrario, il ne suffit pas d’être cool : on peut même être fort sympathique et pas foutu·e de gérer une équipe. C’est la cerise sur le gâteau, mais à tout prendre, il vaut mieux un·e bon·ne manager·euse un peu froid·e mais au rendez-vous dans les moments de difficulté qu’un·e chef·fe “pote” qui fera défaut dans la tempête.

Bien entendu, quand je parle “équipe”, il faut y inclure les pigistes à part entière quand ils sont un rouage essentiel du fonctionnement, en évitant une attitude à géométrie variable en fonction des circonstances.

Système de progression mal fichu

Après une petite dizaine d’années dans le métier, force est de constater que les bon.ne.s manager·euse·s se comptent sur les doigts de la main d’un menuisier en fin de carrière.

La faute en revient au système de progression dans les rédactions qui ne diffère guère de celui des autres entreprises : monter dans l’encadrement est la suite logique d’une carrière, pour avoir le titre et le salaire qui va avec. Et tant pis si l’on ne présente pas les qualités requises. On peut pourtant être un excellent reporter et un piètre manager·euse, un·e excellent manager·euse et un·e journaliste honnête. Je ne crois pas trop par contre que l’on puisse être journaliste médiocre et bon manager·euse, une compréhension globale du métier est une condition sine qua non.

Toutes les rédactions devraient donc intégrer dans leur plan de formation continue le management. Si certain·e·s ont d’évidentes qualités pour ce profil, cela ne dispense pas forcément de formation. Et, à défaut de réformer le système de progression dans les rédactions, elle limiterait les dégâts.

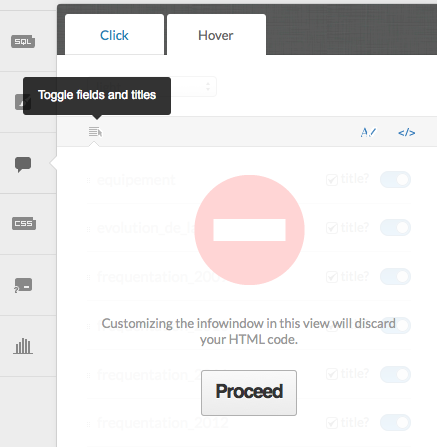

Quelques astuces pour utiliser Cartodb

Quand on n’a connu que Google Maps/Fusion, le logiciel de cartographie Cartodb suscite un “wouah” au premier abord : beau, ergonomique, nombreuses possibilités de personnalisation… Après plusieurs mois d’utilisation, le cri de joie a cédé la place, plus d’une fois, à “putain fais chier, c’est quoi encore ce bug”. Cartodb présente en effet des bizarreries, voire des anomalies qui en font un outil plus complexe à utiliser qu’il n’y parait. Leur support est très réactif mais pas toujours très efficace, cf point 4 de cet article. Pour vous éviter de perdre du temps, voici quelques astuces, une liste non exhaustive qui sera enrichie au fil du temps, n’hésitez pas à me partager les vôtres, je les rajouterai, mon mail est dans la colonne de gauche.

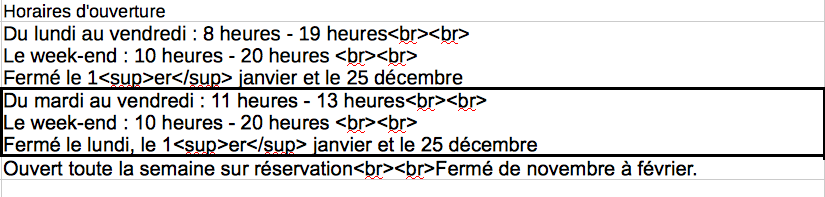

1 - Ma première ligne n’est pas prise en en-tête

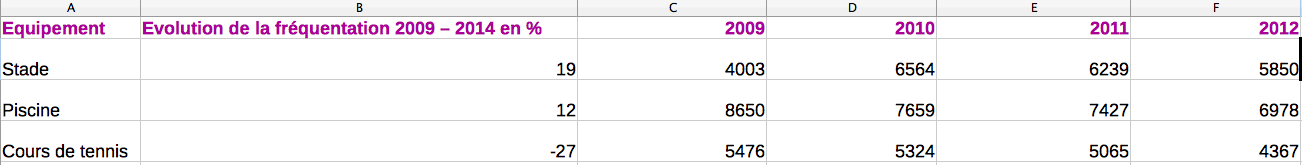

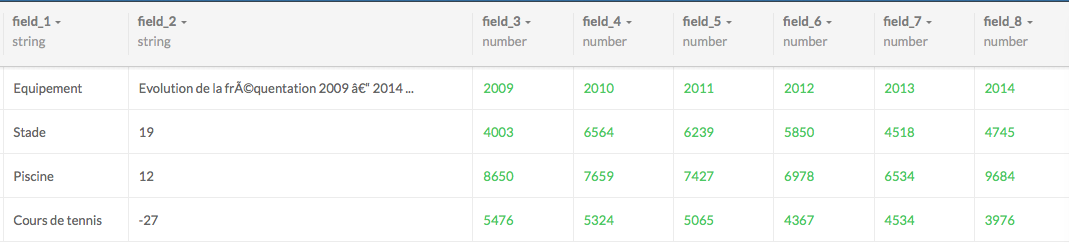

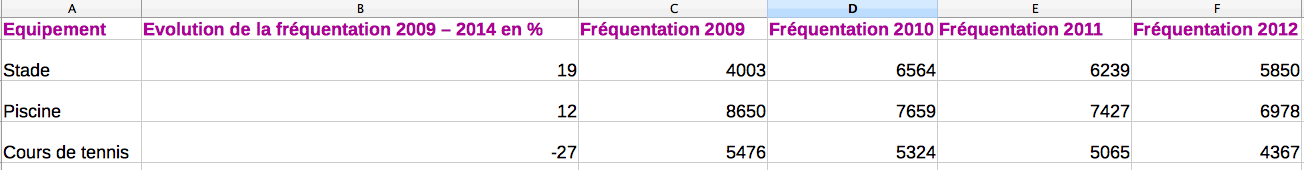

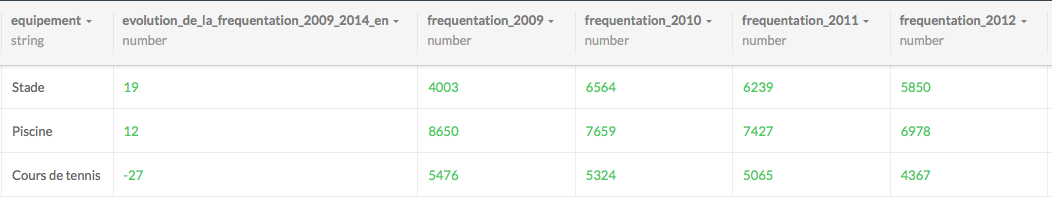

La logique veut que la première ligne d’un fichier soit automatiquement considérée comme l’en-tête ou du moins, comme sur Datawrapper, qu’on vous demande de confirmer que c’est bien le cas. Sur Cartodb, il arrive que cette première ligne soit considérée comme une ligne “normale” et que l’en-tête soit généré automatiquement (field_1, field_2, etc) :

L’explication : Cartodb n’aime pas que des en-têtes soit composées uniquement de chiffres, typiquement une série d’années. Il faut donc y mettre d’autres caractères :

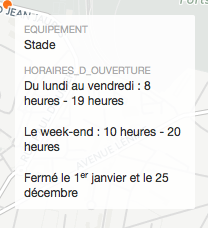

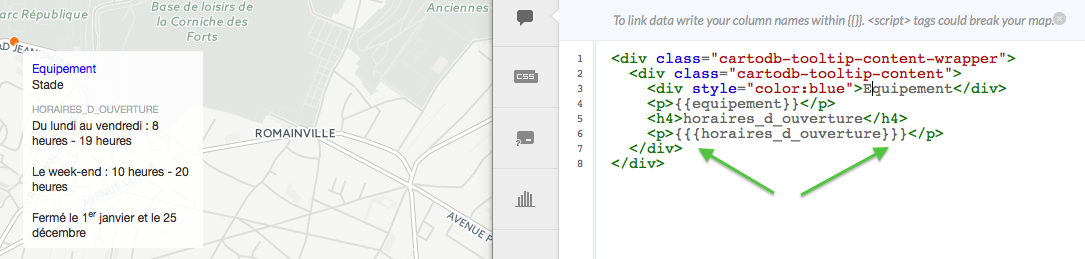

2 - Le contenu d’une colonne laisse apparaître le html

Il arrive que, pour des questions de mise en forme, il soit nécessaire d’éditer en html les cellules d’une colonne :

Le fichier chargé, vous vérifiez que le html est bien pris en compte, jusqu’ici tout va bien :

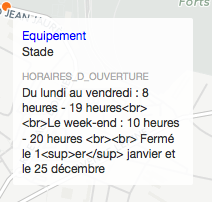

Et puis vous commencez à éditer les infowindows en hml et là, paf, le texte des infobulles apparaît en html :

Pour éviter cela, il faut mettre le nom de la colonne en hml entre triple accolades et non entre double accolades, comme c’est le cas par défaut. Cela n’a strictement rien d’intuitif, et si le support de Cartodb ne l’avait pas indiqué à une collègue, on tournerait toujours en rond.

Et si jamais vous avez oublié ce tip, pas de panique, cliquez sur la petite icône “Toggle fields and titles”, puis sur “Proceed”, l’editing en html que vous avez fait dans les infowindows revient à zéro, les bulles n’apparaissent plus en html, vous pouvez alors rajouter les triple accolades et éditer derrière sans rien casser.

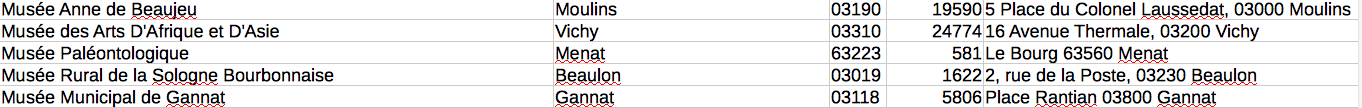

3 - Pourquoi toutes mes colonnes sont éclatées en une myriade de sous-colonnes ?

Vous avez chargé un fichier en apparence clean, que ce soit en vue tableur :

Ou ouvert dans un éditeur de texte type Sublime text, fort utile pour voir les petites crasses qui peuvent faire bugguer un upload : en effet, le texte est entre guillemet, ce qui le préserve, en théorie, de faire péter le fichier :

![]()

mais une fois chargé cela donne ceci :

La raison est simple : Cartobd présente une forte intolérance aux sauts de ligne et tabulations, même intégrés dans une chaîne de caractères entre guillemets. Il faut donc les supprimer pour que tout revienne à la normale. J’ai eu cette mauvaise expérience en reconstituant des adresses en concaténant plusieurs colonnes d’un fichier Excel administratif, en clair qui se soucie peu de ces bizarreries de formatage.

4 - KML, ce souvent douloureux problème

Le format KML est familier en cartographie, utilisé entre autres par Google. Cartodb gère hélas très mal ce format.

Si vous êtes chanceux, vous pourrez transformer votre colonne contenant les KML en géoréférence en appliquant cette requête SQL :

UPDATE nom_de_mon_fichier SET the_geom = st_setsrid(ST_GeomFromKML(nom_de_ma colonne_contenant_le_kml),4326)

Je dis chanceux car cela plante souvent. Contacté sur le cas des KML du Grand Paris, Cartodb m’avait répondu que cela était dû à un fichier défectueux qui faisait bugguer l’upload. Le fichier avait pourtant été testé avec succès, comme je leur ai expliqué.

Faute de mieux, j’ai donc créé une table vide et copié-collé une à une les lignes du csv contenant le KML et effectué la requête ci-dessus. Cela passe avec un fichier de 12 lignes, cela vire vite au cauchemar pour des fichiers plus conséquents.

Si quelqu’un a trouvé mieux, je suis preneuse !

J. G. Ballard, poète technicien vs poète luddiste inspiré par la muse

Une ode à la poésie comme acte de création irréductible de l’Homme : Numéro 5, les étoiles, une des nombreuses nouvelles de J. G. Ballard écrite en 1961 [1], est une charge contre la poésie générée par ordinateur. J’avais découvert, grâce à une émission de feue Place de la toile, que les machines étaient capables de produire de la poésie avec l’apparence de compositions nées du « génie humain », au point de tromper des lecteurs.trices sur leur origine algorithmique. Ce qui n’avait pas manqué de me plonger dans des abîmes de questions métaphysique puisque la poésie, selon une tradition qui remonte à l’Antiquité, est une émanation de l’âme échappant à toute réduction mécaniciste.

Dès la fin des années 50

Je ne sais pas si Ballard s’est intéressé de près au sujet dès cette époque, lui inspirant cette nouvelle parabolique, mais il est certain que sa réflexion est très avant-gardiste : d’après cette petite synthèse, la poésie générée par ordinateur remonterait à la fin des années 50 :

« Quand les ordinateurs ont-ils commencé à assembler des mots ? Jusqu’en 1950, les ordinateurs ne sont guère que des « calculateurs ». Ils savent seulement calculer sur des nombres et ils ne connaissent que les chiffres. Dès 1951, toutefois, l’Univac I, le premier ordinateur de gestion, pouvait lire l’anglais en lettres majuscules mais ce n’est pas avant 1965 que les codes EBCDIC et ASCII permirent de maîtriser les textes écrits en une typographie riche. C’est pourtant en Allemagne, à l’école polytechnique de Stuttgart, dès 1959, qu’un ingénieur, Théo Lutz, qui travaillait avec Max Bense, aurait réussi à programmer les premiers vers composés par une machine en allemand. »

J. G. Ballard adopte un point de vue résolument conservateur, réac’ diraient certains, puisqu’il dénie à la poésie générée par ordinateur le statut de vraie poésie, dans un récit aux allures d’arroseur arrosé (spoiler par la suite).

Paul Ransom est le rédacteur en chef d’une revue de poésie générée par « verséthiseur » (VST), Wave IX, à une époque où plus aucun humain ne crée de poésie sans cette assistance. Il habite un petit village, Vermilion Sands, squatté par des ateliers « occupés par des peintres et des poètes – en majorité abstraits et non productifs ».

Sa train-train est troublé par l’arrivée Aurora Day, une mystérieuse nouvelle habitante, avec Cadillac et chauffeur : elle persiste à composer elle-même ses poèmes et à les envoyer jusqu’aux oreilles de Paul Ransom qui les juge épouvantables. Pour lui, la poésie est une affaire terre-à-terre, comme une autre :

(Aurora) « Alors, parlez-moi de votre travail. Vous êtes bien placé pour savoir pourquoi les choses vont si mal dans la poésie moderne. Comment se fait-il que tout cela soit aussi médiocre ? »

Je haussai les épaules. « Je crois que c’est avant tout une affaire d’inspiration. J’en ai écrit pas mal moi-même, voici des années, mais ce bel élan a cessé dès que j’ai pu me payer un VST. Dans le passé, un poète devait faire le sacrifice de lui-même afin de maîtriser son mode d’expression. À présent que la maîtrise technique est devenue une simple question de bouton à pousser, de nombres de pieds, de rimes et d’assonances à sélectionner sur un cadran, il n’est plus nécessaire ni de se sacrifier ne de s’inventer un idéal qui rende ce sacrifice utile... »

Bref, au Diable les états d’âme et la muse inspirant le poète.

Aurora Day bombarde le rédacteur en chef de ses créations afin qu’il la publie. En vain : il les trouve vraiment trop atroces. Atroces car imprévisibles, alors que la poésie est, par excellence depuis le XIXe siècle, la création autorisée à s’échapper des conventions :

« Les jours qui suivirent, je fus la cible d’un bombardement incessant de poèmes, plus obscurs et déconcertants que jamais. »

« Quand allez-vous enfin retrouver la raison et redevenir poètes ? »

Un peu magicienne, la poétesse pirate le prochain numéro de la revue pour y glisser ses créations. Elle obtient ainsi de Paul Ransom la direction de la politique éditoriale. Placer ses créations n’est pas une fin en soi, non, son vrai but, elle l’explique à sa victime dans une pirouette en forme de paradoxe, du moins pour son interlocuteur :

« Croyez-vous qu’un seul numéro suffira ? » dis-je. Je me demandais vraiment ce qu’elle pourrait bien en faire.

Elle leva vers moi des yeux nonchalants et se mit à tracer des dessins à la surface de l’eau d’un doigt laqué de vert.

« Cela ne dépend que de vous et de vos amis. Quand allez-vous enfin retrouver la raison et redevenir poètes ? »

Dialogue de sourds entre deux visions incompatibles :

« Vous devriez venir rencontrer les membres de notre petite communauté, suggérai-je.

Je le ferai, dit-elle. J’espère pouvoir les aider. Ils ont tous tant de choses à apprendre. »

Ce qui me fit sourire. « Je crains que vous ne trouviez bien peu d’adeptes. La plupart d’entre eux se considèrent eux-mêmes comme des virtuoses. Pour eux, la quête du sonnet parfait s’est terminée voilà des années. Leur ordinateur ne produit rien d’autre.

Ce ne sont pas des poètes, mais de simples mécaniciens, railla-t-elle. Regardez leurs prétendus recueils de vers. Trois poèmes pour 60 pages de mode d’emploi. Rien que des volts et des ampères. Et quand je dis qu’ils ont tout à apprendre, je parle de ce qui touche leur propre cœur, pas de la technique ; je parle de l’âme de la musique, et non de son aspect formel. »

Elle fit une pause et s’étira, déroulant son corps superbe comme un python. Elle se pencha en avant et se mit à parler sérieusement. « Si la poésie est morte aujourd’hui, ce n’est pas la faute des machines, mais des poètes eux-mêmes qui ne cherchent plus leur inspiration authentique.

C’est-à-dire ?

Aurora hocha tristement la tête. « Vous vous prétendez poète et vous l’ignorez ? »

Flickr CC by Steve Jurvetson

La poétesse fait un détour par le mythe de Mélandre et Corydon pour tenter de lui faire comprendre ce qu’est la poésie authentique. Muse de la poésie, Mélandre avait privé de leur inspiration les poètes courtois pour les punir de s’être « mis à considérer leur art comme un fait acquis, oubliant la source même d’où il jaillissait. » Et de réclamer que l’un deux se sacrifie pour rompre le sort. Seul Corydon, amoureux de la muse, accepta et se suicida.

La portée parabolique du récit devient alors transparente.

La muse rebelle sabote, du moins on soupçonne fortement qu’elle en est à l’origine, tous les VST, et sabote ainsi le contenu du prochain numéro de Wave IX : Paul Ransom n’a d’autre solution que de mettre de la poésie conçue de façon traditionnelle. Il finit par dégoter un appareil qui a survécu, chez Tristram, un de ses amis, qui s’attelle à sa tâche. Avec la promesse qu’Aurora Day ne saura rien de leur origine computationnelle. Elle mord à l’hameçon, se réjouissent Paul et Tristam.

Mais Tristam meurt en essayant de défendre Aurora d’une attaque... de raies. Puis elle disparaît, à bord de sa Cadillac.

Détruire les machines

Retournement de situation : Tristam est bien vivant et avoue à Paul qu’il a lui-même composé les poèmes :

Parfaitement, très cher. Chacun d’eux est une gemme greffée d’âme !

Affolé, le rédacteur en chef se demande comment il va pouvoir finir de remplir sa revue, soit 23 pages. Soit exactement le nombre de poètes habitant à Vermilion Sands, qui retrouvent en une nuit l’inspiration. Contagieux… :

« Ils avaient tous ce soir-là ressenti mystérieusement l’urgent besoin de créer quelque chose d’original et s’étaient mis aussitôt à rédiger, au pied levé, une ou deux strophes à la mémoire d’Aurora Day.

Perdu dans mes réflexions, je reposai le téléphone après le dernier appel et me levai. Il était une heure moins le quart et j’aurais dû être mort de fatigue, mais je me sentais au contraire l’esprit vif et alerte, traversée de mille et une idées. Une phrase se formait toute seule dans ma tête et je saisis en hâte mon carnet pour la noter. Le temps sembla s’abolir. Cinq minutes ne s’étaient pas écoulées depuis que j’avais composé ma première œuvre poétique depuis plus de dix ans. »

Dans un geste de poète luddiste, Paul Ransom détruit son bon de commande de trois VST.

Voyage à Capitalismopolis avec J. G. Ballard

Entre 2008 et 2010, la maison d’édition Tristam a eu l’excellente idée de traduire et publier l’intégralité des nouvelles du génial écrivain britannique J. G. Ballard (Tome 1, tome 2 et tome 3). Deux m’ont particulièrement marquée car Ballard évoque, avec une fascination ambiguë, ce qui forme la quintessence du capitalisme ultra-libéral issue de la révolution industrielle, selon lui : contrôle du temps, publicité, automobile, délinquance... Son ambiguïté est aussi, à certains égards, la nôtre, en cette période où la “transition énergétique” est devenue le dernier motto loué à droite comme à gauche mais sans que l’on en tire vraiment les conséquences.

“Notre maison brûle et nous regardons ailleurs”, avait déclamé Jacques Chirac dans un discours resté célèbre. Ballard semble plutôt dire : “Notre maison brûle et nous regardons danser ce feu, incapable de détourner le regard devant sa beauté maladive.”

Les deux nouvelles, Chronopolis et L’ultime cité, écrites à 16 ans d’intervalle, 1960 et 1976, se répondent en miroir. Le titre, déjà, qui place la ville au centre du récit, une ville mythologique.

Dans leur structure narrative, ces récits offrent de fortes similitudes. Dans les deux cas, l’action se situe dans un futur d’anticipation, où l’humanité a fait sa révolution. Le héros va transgresser les interdits imposés par les nouvelles organisations pour, dans un élan d’hybris, remettre en marche ce vieux monde périmé. Ils éprouvent tous les deux une fascination pour le type de vie produit par ces sociétés, grâce à leurs fondements aux valeurs viciées.

Cachez cette montre que je ne saurais voir

Chronopolis prend pour point de départ une ville où la mesure du temps est devenue interdite : détenir une montre est un crime et la “police du temps” veille au grain.

D’abord intrigué par l’interdit, Conrad, le jeune héros, se prend vite de passion pour la mesure du temps. Le tabou le fascine autant qu’il lui semble incompréhensible. Les explications d’un de ses professeurs, Stacey, le laisse dubitatif :

Il est contraire à la loi d’avoir une arme à feu parce qu’on pourrait tuer quelqu’un. Mais comment faire du mal à quelqu’un avec une horloge ?

N’est-ce pas évident ? On peut le chronométrer, savoir exactement combien de temps il met à faire quelque chose…

Et alors ?

Ensuite, on peut le forcer à aller plus vite.

Comme Chaplin dans Les Temps modernes, Ballard élabore une fiction métaphorique sur un phénomène analysé entre autres par l’historien anglais Edward P. Thompson : le passage du "temps-horloge" au " temps-nature " de la révolution industrielle.

Conrad parvient à se fabriquer sa propre montre, que Stacey repère. Il lui propose de faire un retour dans le temps, dans une zone de la ville abandonnée peuplé de cadavres d’horloges : Chronopolis. Pressé de questions par Conrad, Stacey lui explique comment marchait ce monde d’avant : réglé selon l’horloge centrale, les journées s’écoulaient programmées minute par minute selon la qualité sociale des personnes.

Loin d’être révulsé, Conrad ne comprend pas comment les citoyens ont pu y mettre fin par leur révolte. La nouvelle emprunte un procédé cher au conte philosophique, en l’inversant : la posture du Candide étranger, utilisé par exemple dans Les lettres persanes pour dénoncer les abus du régime monarchique français. Sauf que là, le Conrad-Candide admire cette dictature du temps et les explications de son professeur le laisse de marbre :

“Les gens qui vivaient ici devaient des géants. Ce qui est vraiment remarquable, c’est que tout a l’air d’avoir été abandonné hier. Pourquoi n’y revenons-nous pas ?

“Et bien, à part le fait que nous ne sommes plus assez nombreux aujourd’hui, même si nous l’étions, nous ne pourrions pas contrôler cette ville. À son apogée, c’était un organisme social incroyablement complexe. Il est difficile d’imaginer les problèmes de communication en se contentant de regarder des façades vides. La tragédie de cette ville, c’est qu’il semblait n’y avoir qu’une façon de les résoudre.

On les a résolus ?

Oh, oui, certainement. Mais en ne tenant pas compte du facteur humain dans l’équation. Réfléchis aux problèmes qui se posaient. Transporter quinze millions d’employés de bureau vers le centre et retour chaque jour, acheminer un flot ininterrompu de voitures, de bus, de trains, d’hélicoptères, installer des vidéophones dans tous les services, sur presque chaque bureau, munir chaque appartement de la télévision, de la radio, de l’électricité, de l’eau, nourrir et divertir ce nombre fabileux de gens, préserver leur bien-être et leur sécurité avec des services, auxiliaires, police, pompiers, hôpitaux… tout cela tournait autour d’un seul facteur.”

Stacey montra le poing à la grande tour de l’horloge.

“Le temps ! Ce n’est pas qu’en synchronisant chaque activité, chaque pas en avant ou en arrière, chaque repas, arrêt de bus et appel téléphonique que l’organisme pouvait se maintenir.”

Il détaille ensuite le système de programmation mis en place pour réguler cette bureaucratie du temps kafkaïenne. Une forme de smart city big brother big ben, où il est interdit d’utiliser le robinet ou les transports hors des plages définies.

Échos de fab lab

L’ultime cité décrit une société post-épuisement des ressources fossiles : les humains se sont réorganisés en villages autonomes où la technique est au service de mère Nature (et pas l’inverse) :

“Une fois épuisée les réserves mondiales de combustibles fossiles, une fois vidées les dernières mines de charbon, une fois les derniers pétroliers rentrés au port, les centrales électriques et les réseaux ferroviaires, les chaines de montage et les aciéries avaient fermé pour la dernière fois et l’ère post-technologique avait commencé.”

“Ces groupes de colons - médecins, chimistes, agronomes, ingénieurs -, réduits en nombre mais déterminés, étaient partis s’installer dans les zones rurales reculées, décidés à créer la première société agraire scientifiquement évoluée. En une génération, ils avaient réussi, comme d’innombrables communautés du même type établies autour des grandes cités, à construire leur paradis pastoral, mariage forcé d’Arcadie et d’une technologie perfectionnée.”

Point de commerce mais du néo-artisanat boosté à la technologie, qui anticipe furieusement le mouvement de la fabrication personnelle numérique -DIY, fab lab, makerspace, etc- et son corollaire, la décroissance :

À Garden city, les magasins étaient rares : tout ce dont on pouvait avoir besoin […] était commandé directement à l’artisan qui le dessinait et le fabriquait selon les exigences précises du client. À Garden City, tout était si bien fabriqué qu’il durait éternellement.

Mais une ville fonctionnant sous l’ancien modèle demeure, à portée de coucou, vers laquelle Halloway, le héros, est irrésistiblement attiré. Il faut dire qu’il trouve ses concitoyens un tantinet… ennuyeux :

Avait-il vraiment passé toute sa vie avec ces gens tranquilles, civilisés et anémiques ?

Un mépris que partage aussi Conrad :

Sans elle (un clepsydre), il se sentait aller à la dérive, naufragé dans les limbes gris inutiles d’événements atemporels. Son père commença à lui sembler oisif et stupide, à toujours rester sans rien faire et sans la moindre idée de ce qui allait se passer.

Flickr CC by nc nd #tom #malavoda]

Les deux personnages entreprennent de réallumer ces vestiges du passé, aidés par des acolytes à moitié fous. Conrad en remettant en marche les horloges, Halloway les bars, les magasins, la publicité, les voitures, la délinquance… :

“Une force de police importante était, au même titre que la pollution et un taux élevé de criminalité, une caractéristique essentielle de la vie urbaine.”

Pour connaître l’épilogue, une solution : acheter les ouvrages, cela fait un très beau cadeau de Noël !

[Data] Les facettes de la professionnalisation de la location de voitures entre particuliers

Après avoir scanné le profil des locataires d’Airbnb dans quelques grandes villes touristiques, je me suis penchée sur Drivy, le service de locations de voitures entre particuliers. La même question a guidé ce petit travail : reste-t-on dans l’économie du partage -des restes ironisent certains- ?

J’ai récupéré avec Outwit un peu plus de 1000 données à Paris, Drivy limitant l’affichage à 51 pages, à raison de 20 véhicules présentés par page. L’analyse des id des propriétaires montrent qu’une grande majorité ne loue qu’une auto, seuls 10% en proposent plus de deux :

Un bref examen des multipropriétaires montre bien les différentes facettes de la professionnalisation de la location d’auto entre particuliers. Le plus gros propriétaire est Drivy lui-même qui loue 38 véhicules, de la citadine au van, à Dausmenil. Taux de réponse de 94%, note de satisfaction de 4,75/5, une belle vitrine pour la start-up, et qui la place dans une confrontation directe avec les loueurs classiques.

Service de carsitters

On trouve aussi dans les gros propriétaires un représentant de ces nouveaux intermédiaires issus de ces plateformes : Carlili, “un service de carsitters : nous faisons de la conciergerie de véhicules de particuliers sur nos parkings pour pouvoir les louer sur Drivy.” Cette start-up témoigne de la façon dont l’économie du beurre dans les épinards s’éloigne parfois de l’amateurisme mais aussi reproduit des modèles déjà existants : il est déjà possible de faire gérer la location de son appartement par des agences, par exemple.

Carlili gère deux profils, un ici, un là, pour 68 véhicules en tout. Son créneau, les beaux jours, quand les voitures dorment dans les garages mais que de nombreuses personnes sont en quête d’un véhicule pour leurs vacances, un mariage, etc. Drivy et Carlili ont signé fin juin un partenariat.

Loin derrière, on trouve Philippe V., qui ne se présente pas mais loue 10 véhicules et plus de 550 locations au total, du côté de la gare de Lyon. Il est sur la plate-forme depuis 2012. Philippe Vlahakis de son nom complet, il est aussi un peu présent sur eloue.com et AutoVoisin, deux plateformes moins connues. Il n’a pas répondu à mon mail pour avoir plus de renseignements sur son activité, et je ne l’ai pas retrouvé sur Societe.com et consort.

En tous les cas, il est très apprécié pour ses prestations dignes… d’un professionnel :

“Philippe est très professionnel et disponible”

“un serieux contractuel digne d’un professionnel.”

“Très professionnel.”

“Propriétaire très attentif et très professionnel.”

La quête fut plus simple avec André C. et ses 6 véhicules, qui a accumulé 520 locations depuis 2011. Rien ne le signale comme un professionnel mais il suffit de lire les commentaires pour trouver son patronyme et découvrir que c’est un professionnel, actif depuis 2002.

Dans un autre style, Mehdi et ses 5 véhicules en profite pour essayer d’accroître son carnet de client dans son autre activité : “On fait aussi tout travaux de plomberie, parquet et peinture.... “, indique-t-il dans sa bio.

Investir dans un second véhicule ?

Le gros des multipropriétaires possèdent 2 ou 3 véhicules. Comparé aux multipropriétaires de logements, les problématiques sont différentes. Louer plus d’un bien à Paris nécessite un très gros capital de départ, ou une vieille tante qui vous a laissé un héritage généreux. Mais une fois qu’il est à vous, ma foi, il est là et ne bouge pas.

Il peut être malin d’acheter une citadine à 2000 euros en plus de son auto personnelle car on peut vite retomber sur ses pattes : à titre d’exemple, nous avons "gagné" plus de 750 euros en 2,5 mois de location cet été, sachant que nos prix sont en-dessous de la moyenne pour notre gamme de voiture. Mais nous avons la chance de ne pas avoir de problème pour la garer, habitant à Romainville, avec une place réservée devant la maison. Par contre, cela peut constituer un vrai problème à Paris lors des périodes de moindre demande si l’on n’a pas un coûteux box : perte de rentabilté en tickets de parking et de temps à chercher un emplacement au retour.

Vous avez aimé cet article ? Vous aimerez peut-être aussi celui-ci sur Airbnb dans les villes touristiques.

Les associations parisiennes en données

La Ville de Paris a mis en ligne un fichier csv des associations parisiennes, tout propre à part un problème d’encodage qui n’empêche pas de l’exploiter.

Pourquoi est-il si joli ? Tout simplement parce qu’il est utilisé pour proposer un service, un annuaire des associations qui nécessite d’avoir une base de données bien structurée.

Le fichier est gros, près de 70000 lignes, mais la lecture de sa présentation explique cette taille :

« Les mêmes lignes semblent parfois se répéter plusieurs fois mais cette répétition est justifiée par une information potentiellement différente dans chaque ligne. Par exemple si l’association déclare dédier son activité au public des jeunes et au public des adultes, elle sera répétée deux fois, une fois par public. Idem pour son champs d’activité, son secteur d’activité, son secteur géographique. »

Comme chaque association est reliée à un identifiant unique, il est donc déjà possible de calculer le nombre d’associations répertoriées : 2782. On pourrait croire du coup à une erreur mais, effectivement, par le jeu des combinaisons possibles, une seule association peut générer plusieurs dizaines de lignes en fait.

Rentrons maintenant dans le détail de leurs actions.

1907 Girls Basketball Team - Flickr CC by nc nd Batavia public library

De la détente avant toute chose

Quel est le secteur d’activité de nos associations ? Pour faire ce calcul, je me suis basée sur la colonne « libellé du secteur d’activité », plus riche que la colonne « libellé du domaine d’activité », 22 contre 6. Cette dernière est utilisée par l’annuaire des associations.

On voit très nettement se détacher des thématiques liées, cela n’a rien de péjoratif, à la détente : culture et arts, sport et loisirs. Celles en lien avec un engagement un peu moins léger, sont nettement derrière : social, précarité et exclusion, humanitaire, etc. Toutefois, cette première analyse doit être approfondie par le nombre de membres impliquées dans chaque association.

Notons que le petit dernier, les transports, relève paradoxalement d’un sujet important dans une grosse ville comme Paris.

Si l’on se base sur la première catégorie listée, le sport l’emporte haut la main :

Et c’est aussi flagrant en passant dans Wordle le nom des associations, en enlevant les termes non discriminants comme association, club, etc.

L’on n’observe pas de différence flagrante d’un arrondissement à l’autre, les thèmes dominants sont toujours les mêmes. Il faudrait plonger dans le détail des activités des associations pour percevoir une différence éventuelle. Cliquez sur chaque bulle pour avoir le détail de chaque catégorie.

Flickr CC by nc nd The Happy Rower

De l’arrondissement à la planète

Il est aussi intéressant de voir où l’activité associative est la plus importante.

On peut en avoir un premier aperçu en regardant le chiffre brut du nombre d’asso. Il est déjà notable que différentes couches géographiques, du plus local, l’arrondissement, au plus global, l’international, se superposent. Un quart est au national et à l’international, un fait, j’imagine, dû au statut de capitale de Paris, avec le poids de l’héritage jacobin.

Si l’on se concentre sur l’échelon de l’arrondissement, il existe deux possibilités : observer le chiffre brut des associations et, plus intéressant, rapporter le nombre d’associations à la population de chaque arrondissement. Avec un biais : les associations rattachées à l’ensemble de Paris, l’Île-de-France et l’international ne sont pas rattachées à un arrondissement, même si le siège social y est, alors qu’elles témoignent aussi de sa vitalité.

Du coup, ce ne sont pas les mêmes “champions” qui se détachent (sélectionner dans le cartouche "visible layer" la grille de lecture) :

Les publics en difficultés minoritaires

Les publics cibles recoupent les catégories des associations : les publics en difficultés sont minoritaires. Les catégories peu discriminantes - tous, adultes, jeunes - sont en tête :

De nouveau, on note une homogénéité d’un arrondissement à l’autre. J’ai fait le test sur les trois premières cibles en tête, le verdict est le même. Du coup, je suis restée sur l’affichage selon la première cible, le détail est dans les infos-bulles :

En revanche, lorsque l’on entre dans le détail des catégories par cibles, on note des nuances plus sensibles. Mais aussi des constats curieux : ainsi les associations pour les publics en difficulté ne se rangent que très peu dans la catégorie "humanitaire", "précarité et exclusion", "défense des droits et des intérêts", etc, dont on pourrait penser qu’elles ont un lien plus fort que pour les autres publics.

Si cet article vous a intéressé, vous aimerez peut-être celui sur l’analyse du fichier des associations reconnues d’utilité publique.

Les outils utilisés pour ce travail sont gratuits et accessibles : LibreOffice, Cartodb, Infogr.am et un peu de Ruby par pur pédantisme.

La SNCF ou la monomodalité en marche

Sur l’intermodalité, la SNCF navigue toujours dans des eaux médiévales, avec cette couche d’absurdité si agaçante. Ce samedi, j’ai voulu me rendre en TGV à Vendôme en embarquant mon vélo. En arrivant à la gare Montparnasse, patatras, la rame destinée aux vélos à été supprimée et le responsable du train, pour des raisons de sécurité, refuse les vélos. De toute façon, j’avais déjà tout faux : pour mettre son vélo dans un TGV, il faut réserver et payer un supplément de 10 euros, deux contraintes qui n’existent pas sur le TER. Je m’étais naïvement fiée au petit logo « vélo » sur la réservation. Trop simple. Bien sûr, cela suppose d’avoir dégoté un des TGV, minoritaires, qui prend les vélos.

Le manager du train suggère de laisser l’engin à la gare. Euh, non, désolé, je ne laisse pas un vélo à 1000 euros 36 heures à Montparnasse. A moins d’avoir des cages sécurisées mais ce n’est prévu que dans le prochain plan vélo parisien.

Deux Néerlandais sont dans le même cas que nous, mais avec des réservations. Ils hallucinent évidemment sur la situation. Le changement des billets est un grand moment : l’employée appelle un premier supérieur qui en appelle un second. Il faudra bien 20 minutes pour dépatouiller les deux cas.

L’argument de la sécurité est étonnant : une valise de 20 kg, des skis, un chevalet ne sont pas considérés comme de potentiels projectiles dangereux, un vélo oui. A 300 km/heure en cas de choc, la différence est subtile. Il est d’autant plus étonnant que les Néerlandais seront autorisés à prendre leur vélo dans un TGV dépourvu d’emplacements dédiés, par la magie d’un manager compréhensif. L’astuce consiste en fait à fourguer le vélo dans une housse qui le transforme en bagage banal.

L’anecdote nuit aussi à l’image du vélotourisme en France, qui se développe ces dernières années. Le couple est venu pour faire un bout de la Loire à vélo, un vrai succès. Départements et régions cyclables (DRC) s’en agace d’ailleurs :

Il y a un bât qui blesse avec la SNCF, c’est le transport des vélos à bord des trains. Elle dit que ce n’est pas rentable car cela se fait au détriment des places assises. Nous, nous pensons qu’il y a plusieurs sortes de cyclistes. Le cycliste utilitaire, qui sera d’accord pour aller en vélo à la gare, le laisser, prendre le train et éventuellement un deuxième vélo à l’arrivée, ou un pliant. Le cycliste de loisir pourrait tout à fait remplir les rames hors heures de pointe, quand cela ne gêne personne, avec son vélo. Et le cyclotouriste, qui est parfois un touriste de luxe, avec son vélo à 3 000 euros, n’a aucune envie d’en louer un car il veut son matériel.

On a finalement atterri dans un TER qui reste plus accueillant et souple que les TGV sur le sujet, même si ce n’est pas la panacée, 2 heures de trajet au lieu de 40 minutes. Parfait pour écrire un billet de blog. Quant au retour le dimanche, ce sera finalement le lundi, car tous les TGV acceptant les vélos sont blindés. La SNCF n’allait tout de même pas adapter l’offre à la période de vacances.

A lire sur La Gazette des communes :

« La véloroute, ça rapporte ! »

Politiques cyclables : 10 pratiques inspirantes…ou pas

Sur Le Monde : Un plan pour faire de Paris la « capitale du vélo »

Nous sommes (plus ou moins) Charlie aujourd’hui. Qu’est le pays-de-Voltaire © demain ?

Comme des dizaines de milliers d’hommes et de femmes, je suis allée à République ce mercredi parce que j’étais incapable de faire autrement. Déjà, au bout d’une heure là-bas, quelque chose clochait. Les ballons de lumière s’élevant dans le ciel ne me donnait ni envie de pleurer, ni de faire le grand soir. Touchée, oui bien sur, mais déjà blasée. Gênée un peu aussi parce que je n’ai jamais lu Charlie Hebdo et que certaines de leurs caricatures sur l’Islam m’avaient choquée par leur méchanceté gratuite aux relents racistes, comme la blague d’un vieil oncle bourré en fin de repas.

Au bout de deux heures je suis repartie, après avoir papoté plaisamment une demi-heure avec une ancienne camarade de promo en me disant : “bon ok, et maintenant, on fait quoi ?”

Ce fameux pays qui n’existe pas

Maintenant, je pleure, le lendemain, devant la timeline Twitter qui n’est qu’un flot de message de fraternité, venu du monde entier. Enfin surtout du monde occidental. Pendant ce temps-là, comme hier, comme avant-hier, des massacres aussi lourds que la tuerie de Charlie sont perpétrés dans d’autres pays. Leur tort, outre la loi du mort-kilomètre et surtout de ne pas avoir eu lieu au pays-de-Voltaire ©, vous savez ce fameux pays qui n’existe pas. Oui, c’est vrai, ils tuent là-bas, mais ces pays n’ont pas une longue tradition de valeurs humanistes dont ils auraient ensuite inondé les péquenots sous-développés.

Et si je pleure aussi, c’est pour bien d’autres raisons. Constater qu’il faille qu’on nous mette les doigts dans la prise pour se réveiller. Alors qu’autour de nous, déjà, chaque jour, nous avons des milliers de raisons de pleurer : les prisons taudis criminogènes - “Au total, il a passé une grande partie de sa vie en prison”, constatait une personne qui avait croisé Amedy Coulibaly -, les quelque 600000 vieux qui “vivent” avec 650 euros, “l’accueil” des migrants, si l’on puit employer ces termes, etc. Et je pense à cette chanson de Brigitte Fontaine, Comme à la radio. J’ai mis du temps à comprendre qu’elle parlait de notre indifférence, enfin je crois.

Comme à la radio

Ça ne dérangera pas

Ça n’empêchera pas de jouer aux cartes

Ça n’empêchera pas de dormir sur l’autoroute

Ça n’empêchera pas de parler d’argent

(...)

Et il y a des incendies qui s’allument dans certains endroits parce qu’il fait trop froid

Traducteur, traduisez

Mais n’ayez pas peur

On sait ce que c’est que la radio

Il ne peut rien s’y passer

Rien ne peut avoir d’importance

Ce n’est rien

Ce n’était rien

Tout cela, je le savais, et ma réponse était une abstention politique, en 12 ans de droit de vote, j’ai peut-être glissé une douzaine de bulletins, dont la moitié dans mon village quand ma mère se présentait. Et c’est pour ça que je pleure aussi, de mon abstentionnisme profondément politique, comme, je pense, celui de centaines de milliers de Français-e-s, auquel je ne me vois pas mettre fin. Mais qu’ai-je fait pour changer cela ? Pas grand chose, et avec l’amer sentiment de servir de patch. Les lois ne sont pas faites par les citoyens.

Nous sommes allés sur les mêmes bancs républicains

Je pleure parce que la suite des événements me conforte dans mon envie de rester chez moi ce dimanche. Rachida Dati explique que le parcours des terroristes présumés ne l’intéresse pas. Elle a tort, c’est une des rares questions de fond qui vaille, a fortiori quand on est un-e professionnel-e de la politique, et encore plus une ancienne ministre de la Justice. Je pleure en lisant ces si instructifs parcours, nous avions le même âge, nous aurions pu jouer ensemble dans la cours de récréation de l’école-de-Jules-Ferry ©, une matrice à inégalités. Il est facile et confortable de se proclamer de Charlie. Bien moins des terroristes, qui pourtant, sont aussi allés sur les mêmes bancs républicains. Et je pense à la chanson de Jacques Brel, à ces paroles qui me semblent toujours mystérieuses dans leur paradoxe mais qui me touchent profondément dans ces moments-là où l’humanité semble folle :

Et tous ces hommes qui sont nos frères

Tellement qu’on n’est plus étonnés

Que par amour ils nous lacèrent

Et aussi à cette autre chanson de Brel, Le bon Dieu. Nous ne sommes pas beaucoup mieux, il faut croire.

Mais tu n’es pas le Bon Dieu

Toi, tu es beaucoup mieux

Tu es un homme

Tu es un homme

Tu es un homme

L’école-de-Jules-Ferry © m’a appris une chose : dans la tragédie, les hommes impuissants sont manipulés comme des jouets par des dieux, c’est la "fatalité", il n’y a rien à faire. Là il y aura un jour un procès où on se penchera sur le parcours des accusés pour comprendre comment des hommes qui ont été des enfants ont fini par tuer d’autres hommes au nom d’Allah. Et c’est sans doute plus désespérant que la tragédie de décortiquer les failles de notre société et les issues de secours. Ah non en fait il n’y aura pas de procès.

D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?

Désespérante aussi, écœurante, la récupération politique , alors même que les terroristes couraient encore, que les familles des victimes pleurent encore leurs morts.

Plutôt que de s’écharper sur la présence ou non du FN, la classe politique ferait mieux de faire son examen de conscience sur sa responsabilité dans l’état actuel de déréliction du pays-de-Voltaire ©. On entend déjà dire qu’il y aura un-avant-et-un-après-7-janvier, comme si ce n’était pas un processus continu entamé depuis, depuis quand ? Depuis que les Trente Glorieuses sont devenues Trente piteuses, révélant le profond manque de projet politique, au sens premier du terme ? Depuis que la colonisation ? Les désastreuses opérations militaires menées par les pays occidentaux en Irak, au Pakistan, au Yemen ?

Je ne sais pas. Et je pense à la peinture de Gauguin, D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? Et aussi au livre de Marwan Mohammed, remarquable thèse sur La formation des bandes qui se conclue sur l’aporie du modèle de société actuel : consommer, consommer, au nom de l’impératif du point de croissance.

Dimanche, on va donc défiler contre “la barbarie”. J’aime beaucoup cette idée que les extrémistes sont des êtres qui suivent les schèmes de raison du vivre-ensemble © qui vont se dire en voyant les slogans que ah, oui, tiens, en fait, c’est mal de tirer sur des gens.

Pompiers pyromanes

Je n’ai pas envie de défiler aux côtés d’une classe politique qui jouent les pompiers pyromanes, pas envie de défiler aux côtés d’un Premier ministre espagnol qui bafoue les libertés fondamentales, d’un ministre de l’Économie français qui propose comme modèle aux jeunes d’être milliardaire, etc.

Dimanche, et dans les mois qui viennent, nous avons besoin de réfléchir ensemble à la cité où nous voulons vivre. Vite, des ateliers participatifs (troll).

J’ai aussi retrouvé une joie infinie cette semaine, en discutant avec Nicole. En arrivant à notre rendez-vous, elle me lance à propos de la tuerie : “vous avez vu ces jeunes ? Le problème c’est l’école.” Nicole doit frôler les 80 ans mais a une vivacité et un enthousiasme d’adolescente. Ancienne orthophoniste, elle souhaite mettre des fab labs dans les écoles “pour que les jeunes aient des projets”. Elle a déjà une intense activité associative tournée vers les jeunes.

J’ai aussi pensé à la chanson de Barbara, Le soleil noir. La chanteuse y raconte comment elle s’est réveillée en tant qu’Homme, suite au décès du fils d’un de ses amis. Le dernier vers est une longue déploration qui se prolonge, insupportable, comme le chœur des pleureuses dans la tragédie grecques (la vraie) :

Et c’est le désespoir...

Cela pourrait être parfaitement déprimant, c’est en fait très réénergisant si l’on sait qu’elle a ensuite eu une vie de combats, dans l’ombre, jusqu’à la fin, dont certaines chansons témoignaient : Sid’amour à mort, Les enfants de novembre, suite à la mort de Malek Oussekine :

Comme le vent mouvant,

Venus

Du Nord au Sud,

Comme le vent mouvant,

Venus

De l’Est en Ouest,

Franchissant les torrents,

Les coteaux,

Les rivières,

Franchissant les espaces

D’ombre et de lumière,

Comme des milliers d’oiseaux

Qui feraient transhumance,

Comme des milliers d’oiseaux

Sur un ciel d’Espérance,

Regarde-les venir,

Les enfants de lumière.

Les voilà qui avancent

En dansant leur colère.

Ils sont venus pour Un,

Tombé sous la violence.

Ils sont venus vous dire

D’aimer nos différences.

Beaux,

Unicolores,

Multicolores,

Ils sont venus nous dire

De taire nos violences.

Son dernier album contient une chanson intitulé Le jour se lève encore, chantée d’une voix joyeusement brisée. Elle est morte un an après.

—

Quelques lectures :

"Je ne suis pas Charlie. Et croyez-moi, je suis aussi triste que vous."

Charlie Hebdo pas raciste ? Si vous le dites… par Olivier Cyran

if Place de la Toile = delete

Les Internets = triste

end

La dernière fois qu’une émision de radio m’a autant ouvert les écoutilles, c’était C’est Lenoir, j’avais 15 ans dans un bled de province, j’en ai 32 à Paris, c’est dire si Place de la Toile va me manquer.

Xavier de la Porte et Thibault Henneton ont cette double culture rare des humanités classiques et numériques, nécessaire pour mettre du recul sur un sujet encore trop souvent relégué dans les rubriques “Economie” ou “Technologie”, et ils savaient inviter des gens avec ce profil. Pour reprendre le titre d’une des émissions, “le numérique, c’est politique”, profondément, au sens noble du terme. Place de la Toile, semaine après semaine, en égrenait les facettes, et me laissait toujours plus perplexe devant le manque de vision politique justement du personnel politique et leur méconnaissance des enjeux. A contrario, pdlt m’a aidée à esquisser ma politique du numérique.

Plusieurs années après, il y a encore des émissions dont je me souviens, leur réflexion m’avait sortie d’une demi-torpeur dans un train ou un canapé un dimanche après-midi. Les voici, malheureusement toutes les archives ne sont pas disponibles, mais sans doutes les Internets répareront cela.

Écrire avec la machine, un entretien avec Jean-Pierre Balpe, écrivain et chercheur qui travaille sur les relations entre littérature et informatique. Si la machine est capable de générer de la poésie, cet art divin, que reste-t-il à l’homme ? Ce sujet m’a laissé en plein désarroi métaphysique devant ma planche à repasser.

L’être et l’écran, entretien avec Stéphane Vial, docteur en philosophie et maître de conférences en design à l’Université de Nîmes. De Proust à Facebook, comment le numérique change la perception. Si on m’avait expliqué la phénoménologie ainsi, je me serais moins enquiquinée en cours de philo l’année du bac.

Des Cisterciens à Google : le regard d’un médiéviste sur le numérique, entretien avec Patrick Boucheron, historien médiéviste. Parce qu’il est primordial de réfléchir l’impact du numérique, et de la technique en général, en le replaçant dans une perspective historique lointaine, pour dessiner les variants et invariants, et nuancer le rebattu “c’était mieux avant Internet, nos jeunes étaient moins bêtes, n’avaient pas une attention de poisson rouge", etc.

A ce sujet, on pourra parfois se consoler de la perte de Place de la toile en écoutant Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney, qui jette régulièrement ce regard historique, bienveillant et approfondi sur le numérique, cf ça ou ceci.

Les trois écritures : langue, nombre, code, entretien avec Clarisse Herrenschmidt, anthropologue, philologue, linguiste et historienne de la littérature. Alors que l’enseignement du code à l’école refait surface en force, poussé par un lobbying du secteur informatique, que certains parlent du langage informatique comme du nouveau latin, il n’est pas inutile de réécouter cette émission.

Au passage, je ne pense pas que ni Clarisse Herrenschmidt, ni Xavier de la Porte, ni Thibault Henneton sachent coder. Pour autant, ils comprennent infiniment mieux les enjeux politiques du numériques que n’importe quel-le ingénieur-e bossant dans une SSII sans âme, ne serait-ce que parce qu’ils se posent la question. Des cours d’éthique du numérique ne feraient pas de mal.

La vie écrite des ados, entretien avec Elisabeth Schneider, enseignante et docteure en géographie et sciences de l’information et de la communication. Quand on cherche un discours un peu subtil sur le rapport des jeunes au numérique, on se tourne souvent vers danah boyd, qui est devenue la tarte à la bonne crème sur le sujet. Elisabeth Schneider est tout aussi délicate dans ses analyses. Et elle n’est pas financée par Microsoft (point troll).

Eh, Place de la toile, le numérique, c’est politique, entretien avec des membres de la rédaction d’EcoRev. Tout est dit. Grâce à cette émission, j’ai découvert André Gorz, un des premiers à faire le lien entre écologie politique et numérique, plus exactement logiciel libre, biens communs, ateliers coopératifs ou communaux, aka fab labs, bien avant que les ministres ne se penchent dessus, et dans les dernières années de sa longue vie, si je pouvais vieillir aussi bien... Bref de quoi continuer de passer des heures en ligne sans mauvaise conscience, vs Jacques Ellul.

L’émission que j’aurais voulu entendre

Place de la Toile soignait sa bande-son mais n’a consacré que très peu d’émissions à la musique. J’aurais adoré en écouter une qui m’explique pourquoi Kraftwerk reste autant d’actualité, 40 ans après : comment ont-ils su rassembler dans une poignée de morceaux ce qui fait l’essence de notre société numérisée ?

Interpol and Deutsche Bank,

FBI and Scotland Yard,

CIA and KGB,

control the data memory !

Computer Welt, 1981.

Préambule à un hackaton autour des données de l’Intérieur

Samedi dernier, la seconde édition français de l’Open Data Day était organisée dans plusieurs villes de France à l’initiative du chapitre local de l’OKFN.

On ne va pas se voiler la face, il y avait une poignée de personnes réunies à Paris, enfin à Montreuil, dont deux journalistes, moi compris. Plusieurs hypothèses :

![]() Les journalistes français se fichent de l’open data et des possibilités qu’il offre d’enrichir leur traitement de l’information et de trouver des informations tout court, voire ne savent pas ce que c’est.

Les journalistes français se fichent de l’open data et des possibilités qu’il offre d’enrichir leur traitement de l’information et de trouver des informations tout court, voire ne savent pas ce que c’est.

![]() C’est les vacances d’hiver, les journalistes français sont au ski.

C’est les vacances d’hiver, les journalistes français sont au ski.

![]() La communication était lacunaire.

La communication était lacunaire.

![]() Il y avait du rugby/les JO/la saison 2 de House of cards à mater.

Il y avait du rugby/les JO/la saison 2 de House of cards à mater.

J’avais prévu de bosser sur les données de l’Intérieur en prévision d’un vrai hackaton entre les deux élections du printemps. Malgré la maigreur des effectifs, la petite équipe constituée a pu avancer.

L’objectif était double :

1/ Cartographier et qualifier les 266 jeux de données actuels : lesquels sont en ligne, utilisés, propres (et vice versa), quel service les produit, car l’administration ne sait parfois pas elle-même où sont les données, a fortiori dans un organisme vaste et complexe comme l’Intérieur, etc.

Cette première partie a été en bonne partie effectuée grâce au travail de Timothée Carry, développeur, merci encore <3. Il a réalisé un script à partir de l’API de CKAN, l’outil utilisé par data.gouv.fr, aidé par Emmanuel Raviart, d’Etalab.

Concernant la qualité des fichiers, ce travail doit être fait à la main, il a été fait très partiellement, sur environ 70 jeux. L’origine des données, et donc le service à solliciter selon le domaine précis de travail – l’Intérieur est une grande maison –, se trouve parfois dans le fichier, le descriptif ou les tags, assez rares.

L’immigration, les élections, la sécurité routière, les services incendie sont les principaux thèmes qui ressortent. Iil serait intéressant de se rapprocher des organes qui produisent les données : SSM Immigration, Intégration, qui fait les stats pour l’Intérieur, l’Observatoire interministériel de la sécurité routière..., qui ont déjà alimenté data.gouv et doivent donc déjà être sensibilisés.

Vous trouverez le résultat ici

Une grande majorité des fichiers sont du .xls et aucune réutilisation c’est indiquée. L’échantillon qui a été scanné de près montre qu’il y a souvent du travail de nettoyage à effectuer derrière, plus ou moins rébarbatif.

J’en ai profité pour demander à Emmanuel Raviart comment marchait l’outil qui permet de noter la qualité des fichiers.

En gros, c’est un module dans C-KAN qui génère une page web mise à jour en permanence, dès qu’un fichier est modifié, des bots y sont abonnés, qui testent plusieurs items : url, fichier joint, tags, etc.

Son point fort, « il existe, la note motive les producteurs », mais il reste encore à améliorer. Quant à l’abondance de .xls, pas très open data, Emmanuel préfère que les fichiers soient publiés tels quels, dans le format de travail de l’administration, car la conversion entraine des pertes de qualité, il fait confiance à la communauté pour repasser derrière.

Ce qui n’est pas faux, le « quick and dirty » a des avantages : quand un fichier est motivant, il se trouve effectivement des volontaires pour travailler dessus, sur les polices municipales par exemple, plusieurs nettoyages dans les jours qui ont suivi, ou dans un autre registre la réserve parlementaire. Mais c’est prendre le risque que certains fichiers potentiellement riches d’informations restent aux oubliettes. L’enjeu selon Emmanuel est que l’État se mette aux logiciels libres et aux formats ouverts, pas faux non plus. On pourrait aussi embaucher en parallèle un peu plus de monde dans les administrations pour mettre d’équerre les fichiers.

2/ Faire une liste de courses

Vu le manque de temps et en l’absence de profils « éditoriaux » (journos, chercheurs, etc.), point mort de ce côté.

Il faudra donc prévoir une seconde session de ce type pour bien préparer le hackaton et maximiser les chances de produire des objets intéressants susceptibles d’embarquer plus de monde dans l’open data et le datajournalisme.

Photo Flickr CC by nc sa @Doug88888 iMémisée.

The LEGO movie : dystopie sécuritaire et utopie DIY

Évidemment, je suis allée voir The LEGO movie, dont l’histoire recoupe mes deux thématiques de prédilection, le DIY, logique, et la sécurité, c’est plus inattendu.

Le personnage principal, Emmet, vit dans une dystopie sécuritaire qui rappelle Fahrenheit 451 : les citoyens vivent dans une illusion de bonheur, gavés de télévision (« I’m on TV, so you can trust me »), aliénés consentis exécutant sans réfléchir leur boulot, sous l’oeil de caméras qui veillent à leur sécurité. Attentifs ensemble !, pour reprendre le slogan de la RATP et le titre du très documenté livre de Jérôme Thorel. « Everything is awesome », reprennent-ils en chœur avant d’aller regarder Where is my pants, un show débile.

Le vilain du film est un homme d’affaires mégalo qui règne sur un empire industriel, dont une des branches vend de la vidéosurveillance. Les policiers, détournés de leur devoir - servir le bien public -, sont les auxiliaires de son grand projet : maintenir un monde ordonné, où chaque univers LEGO est cloisonné. Les pirates avec les pirates, le Far-Ouest avec le Far-Ouest, etc. Tout l’arsenal sécuritaire de type panopticon est déployé, hélico, traçage GPS, écrans de contrôle, etc.

À la chasse aux gentils LEGO.

Le flic véreux en chef a juste un petit problème : il y a encore en lui un fond de bon policier qui, lorsqu’il ressurgit, a tous les symptômes du policier de proximité/bobby selon la culture de référence :

« Emmet : Look, um... I watch a lot of cop shows on TV... Isn’t there supposed to also be a— ..Isn’t there supposed to be a good cop !?

Bad Cop : Oh yes. But we’re not done yet. [switches head]

Good Cop : Hi, buddy ! I’m your friendly neighbourhood police officer ! Would you like a glass of water ?

Emmet : Yeah, actually that sounds—

Bad Cop : Too bad !! »

Tout le film se fait le chantre de la créativité chère au monde du DIY, je ne vous spoile pas la fin. Les LEGO sont livrés avec un mode d’emploi qui est fait pour être détourné, les boîtes mélangées, en laissant libre court à sa créativité. N’importe qui a un potentiel créatif, tel est non seulement le leitmotiv mais aussi le moteur du scénario. « Les instructions », comme dit Elmet, sont valorisées à un seul moment, quand il s’agit de se mettre en mode collaboratif pour mieux accomplir une œuvre qui dépasse l’individu, comme une mise en abyme du film. Un discours aussi sympathique que compatible avec les affaires de la marque danoise.

Les associations reconnues d’utilité publique au tamis de l’analyse de données

Entre le fromage et la bûche, on s’est fait un petit hackaton de couple de nerds (rien de sexuel) avec Julien Kirch sur un fichier de data.gouv, qui vient de faire peau neuve et donne enfin envie de fourrer son nez dedans. J’ai pris un fichier pas très sexy d’apparence, pour voir ce qu’il était possible d’en tirer, celui des associations reconnues d’utilité publique (ARUP). Il s’agit des données de septembre, et non la dernière MAJ qui vient tout juste d’être publiée, ça ne change pas grand chose. Je pensais pouvoir me débrouiller toute seule, en fait il a fallu appeler mon dév’ à la rescousse.

Réservée aux associations loi 1901, la reconnaissance d’utilité publique obéit à un certain nombre de critères dégagés « par la pratique administrative » : « un but d’intérêt général », « une influence et un rayonnement suffisant », « un nombre minimum d’adhérents », « la tenue d’une comptabilité », « une solidité financière tangible », « des statuts de l’association qui apportent des garanties », « une période probatoire de fonctionnement d’au moins 3 ans ». Elles bénéficient en retour de la possibilité de recevoir des donations et des legs, en plus des dons manuels et d’une crédibilité certaine conférée par ce label. Le fichier sur data.gouv en recense près de 2000

Géolocalisation

Première possibilité d’exploitation, géolocaliser les ARUP. Cela peut donner des idées à des personnes qui ont envie de soutenir une association locale. Problème : le fichier est cracra, l’adresse se vautre sur cinq colonnes, le nom de l’association sur deux, cap’ et bas de casse mélangées.

Un petit script plus tard (et des biscuits de Noël lorrains pour récompenser la bête de code), c’est exploitable, il ne reste plus qu’à se crever les yeux quelques heures pour remettre (à peu près) d’aplomb les majuscules car tout le texte a été passé en bas de casse pour simplifier. Ce n’était peut-être pas le choix optimale mais c’est fait, et ça donne l’occasion de nettoyer au passage une poignée de doublons. Le texte indiquant l’objet de l’association est aussi sale, apparemment il s’agit de celui communiqué par les associations, sans corrections, je l’ai laissé tel quel quasiment, trop long à mettre en bon français. La colonne date de reconnaissance d’ARUP était aussi présentée de façon hétéroclite, seules les années ont donc été conservées pour des questions pratiques.

Cette présentation est une invitation à explorer les objets des ARUP, et à s’interroger sur la relativité de la notion d’utilité publique et son évolution diachronique. Le fichier ne précise malheureusement pas si les associations sont toujours en activité, on trouve de temps à autre des indications imprécises du type « AG va se réunir le 22/01/1999 en vue de se prononcer pour la dissolution » ou encore « Etude, recherche et conservation des documents, monuments et objets d’art historiques du Forez. Le maintien de la RUP pourrait être conditionné à une plus grande transparence comptable », sans que l’on sache la suite donnée.

Prises à la volée, quelques exemples d’ARUP qui peuvent étonner :

![]() L’association de propagande pour le vin, RUP 1930, ne semble plus exister. En 1964, elle publiait encore « des placards publicitaires recommandant de boire du vin aux repas : « Adolescents, adultes, vieillards : de 0,7 5 à 2 litres par jour suivant votre activité et le travail que vous fournissez. » [source]

L’association de propagande pour le vin, RUP 1930, ne semble plus exister. En 1964, elle publiait encore « des placards publicitaires recommandant de boire du vin aux repas : « Adolescents, adultes, vieillards : de 0,7 5 à 2 litres par jour suivant votre activité et le travail que vous fournissez. » [source]![]() Alliance nationale population et avenir, RUP 1913, dont l’objet est d’« attirer l’attention de tous sur le danger que la dépopulation fait courir à la nation française et provoquer l’adoption des mesures propres à accroître la natalité. » Cette très droitière association existe toujours.

Alliance nationale population et avenir, RUP 1913, dont l’objet est d’« attirer l’attention de tous sur le danger que la dépopulation fait courir à la nation française et provoquer l’adoption des mesures propres à accroître la natalité. » Cette très droitière association existe toujours. ![]() la maison d’accueil et de retraite du canton de Précy-sous-Thil, pour mémoire les ARUP doivent en théorie avoir « une influence et un rayonnement suffisant et dépassant, en tout état de cause, le cadre local ».

la maison d’accueil et de retraite du canton de Précy-sous-Thil, pour mémoire les ARUP doivent en théorie avoir « une influence et un rayonnement suffisant et dépassant, en tout état de cause, le cadre local ». ![]() Le Yacht club de France, qui a plein de rois et reines en membres d’honneur.

Le Yacht club de France, qui a plein de rois et reines en membres d’honneur. ![]() Association la renaissance française culture solidarité francophonie, objet « Resserrer les liens entre l’Alsace la Lorraine et la patrie retrouvée regrouper les bonnes volontés en vue de travailler à la grandeur de la France. ». Elle existe toujours, mais ses objectifs actuels ont évolué depuis que la patrie a été définitivement retrouvée.

Association la renaissance française culture solidarité francophonie, objet « Resserrer les liens entre l’Alsace la Lorraine et la patrie retrouvée regrouper les bonnes volontés en vue de travailler à la grandeur de la France. ». Elle existe toujours, mais ses objectifs actuels ont évolué depuis que la patrie a été définitivement retrouvée. ![]() une tripotée d’association d’anciens élèves.

une tripotée d’association d’anciens élèves.

Quelles catégories ?

Deuxième idée, dans quelle catégorie sont classées ces ARUP et certaines sont-elles plus prégnantes selon l’époque ? Problème : les catégories ont l’air avoir évolué, il en existe onze actuellement (« philanthropique, social, sanitaire, éducatif, scientifique, culturel ou doivent concerner la qualité de la vie, l’environnement, la défense des sites et des monuments, la solidarité internationale ») mais le fichier en indique une trentaine dont certaines se recoupent.

Un second script plus tard, cela donne ceci (scroller) :

Et cela, les catégories mineures (moins de 15 occurrences) ont été retirées pour une lecture plus aisée :

On voit une forte augmentation du nombre d’ARUP après la Première Guerre mondiale dans le domaine de l’éducation/formation et de la santé. Pour la première catégorie, il s’agit pour beaucoup d’associations d’anciens élèves, pourquoi, mystère et bulles de gomme. Concernant la seconde, on trouve pas mal d’associations luttant contre les maladies respiratoires et en particulier la tuberculose, une plaie de l’époque à laquelle les pouvoirs publics s’étaient attaqués. Elle fait d’ailleurs de nouveau surface, crise oblige. Des préoccupations hygiénistes plus générales, teintées parfois de morale, sont également présentes.

Les années 70 sont celles de la montée en puissance de l’attention portée aux animaux, avec le déploiement d’antennes locales de la SPA, et à l’environnement.

Et pour anecdote, la première ARUP remonte à 1690, l’Académie de Villefranche-en-Beaujolais, une donnée qui parait bizarre, je ne pensais pas que la RUP était si ancienne et mes recherches ont été infructueuses pour éclaircir ce point.

Wordle

Enfin, on peut dégrossir les buts poursuivis par ces ARUP dans le temps grâce à des Wordle. Il a été fait à la truelle, cela mériterait un travail de regroupement des termes, etc, je délègue ça à un gentil thésard :)

1820-1840

À l’époque, agriculture, sciences et arts sont dans un même package. Est-ce la traduction de l’idéal de l’honnête homme, là encore il faudrait se tourner vers un historien pour en savoir plus.